Schloßberg 22 -

Sanierung von Feuchteschäden im Mauerwerk

Feuchteschäden im Mauerwerk werden durch verschiedene Arten der Wasseraufnahme verursacht.

Im erdberührten Mauerwerksbereich kommt es durch fehlende oder beschädigte Abdichtungen zum Kontakt mit feuchtem Erdreich oder anstehendem Wasser. Die Feuchtigkeit wird in das Mauerwerk aufgenommen und dringt nach innen. Durch die kapillare Saugwirkung steigt das Wasser dabei sogar entgegen der Schwerkraft nach oben und verdunstet in den luftberührten Gebäudeteilen. Es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Wasseraufnahme und Wasserabgabe ein.

E rhöht sich die aufgenommene Wassermenge, so steigt die Durchfeuchtungshöhe der Wand.

Durch die so vergrößerte Verdunstungsfläche wird das Gleichgewicht wieder hergestellt.

rhöht sich die aufgenommene Wassermenge, so steigt die Durchfeuchtungshöhe der Wand.

Durch die so vergrößerte Verdunstungsfläche wird das Gleichgewicht wieder hergestellt.

Feuchtigkeit im Mauerwerk führt zu Schäden, die in mechanische Zerstörungen und organischen Befall unterschieden werden.

Mechanische Schäden entstehen zum Beispiel durch Frosteinwirkung, wobei sich ausdehnendes Wasser oder Eis zerstörende Absprengungen verursacht.

Große Schadenswirkung hat aber auch in Wasser gelöstes Salz, das mit ins Mauerwerk transportiert wird. Salz hat im wassergelösten Zustand ein relativ geringes Volumen. Trocknet aber salzhaltiges Wasser an luftseitigen Bauteilen ab, bleibt das Salz zurück und nimmt seine deutlich größere kristalline Form an. Diese Salzkristalle sprengen durch ihre Vergrößerung mineralische Baustoffe. Putzzerstörung, Aussandungen von Mörtelfugen und sichtbare Ausblühungen sind die Folge.

Weiterhin ziehen Salze auch wieder Feuchtigkeit hygroskopisch aus der Umgebungsluft an, so dass die Oberflächen betroffener Wandabschnitte nicht trocknen oder sogar noch feuchter werden.

Wasser im Mauerwerk ist weiterhin auch Schadensursache für organischen Befall wie Schimmel und Algen.

Schimmelpilze, die in geringer Konzentration natürlich in der Luft vorkommen, siedeln sich dort konzentriert an, wo sie Nahrung und Wasser finden. Einige Schimmelarten bergen Risiken für Allergiker oder kranke und geschwächte Menschen.

Durch Feuchtigkeit im Mauerwerk verringert sich auch der Wärmedämmwert der Außenwände, und es kann zu Energieverlusten kommen.

Mauerwerksinjektion

Die bei einer Injektion ins Mauerwerk eingebrachten Wirkstoffe müssen sich im Bauteil so verteilen, dass der kapillare Wassertransport unterbrochen wird. Dazu werden Risse und Hohlräume verfüllt sowie das gesamte Porengefüge des Bauteils abgedichtet.

Durch die Viskosität des Injektionsmaterials sowie die Art der Einbringung muss sichergestellt

sein, dass eine gleichmäßige Verteilung bis in die kleinsten Kapillarporen erreicht

wird und vorhandenes Wasser durch das Abdichtungsmaterial eingebunden oder verdrängt

wird. Dabei werden folgende Wirkprinzipien unterschieden:

Einbringung muss sichergestellt

sein, dass eine gleichmäßige Verteilung bis in die kleinsten Kapillarporen erreicht

wird und vorhandenes Wasser durch das Abdichtungsmaterial eingebunden oder verdrängt

wird. Dabei werden folgende Wirkprinzipien unterschieden:

Eine Verstopfung des Porengefüges wird erreicht durch die festigkeitssteigernde Gelbildung einiger Produkte. Zunächst wird der niedrig viskose Dichtstoff unter Druck bis in die kleinsten Kapillaren injiziert. Dort beginnt nach kurzer Reaktionszeit die Volumenvergrößerung des Materials, bis die Kapillaren vollständig mit dem Wirkstoff gefüllt sind. Aufgrund der eingeschränkten Materialausdehnung kommt es bei größeren Hohlräumen zu einer Verengung der Volumen.

Durch die wasserabweisenden Eigenschaften einiger Injektionsstoffe wird eine Hydrophobierung der Kapillarwandungen erreicht. Innerhalb des bestehenden Porengefüges entsteht so eine nicht benetzbare Schicht, die keine weitere Kapillarität aufweist. Die beiden Wirkprinzipien der kapillaren Verdichtung und der Hydrophobierung können kombiniert angewendet werden.

Durch den eingesetzten Injektionsdruck wird eine gleichmäßige Verteilung des Materials

im gesamten Porengefüge erreicht. Während einer Injektion wird der ermittelte Druck

über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, um die vollständige Ausbreitung des

Verpressmaterials im Mauerwerksquerschnitt auch bei hoher Durchfeuchtung zu erreichen.

Unter Umständen wird der Injektions-

Im Porengefüge eingeschlossenes Wasser verhindert oft eine gleichmäßige Verteilung des Abdichtungsstoffes. Durch gezielte Vortrocknung kann das zugängliche Restporenvolumen vergrößert werden. Gleichzeitig dient die Vortrocknung der genaueren Ermittlung der Schadensursache und damit oft der Begrenzung der Sanierungsmaßnahme.

Durch das Injektionsverfahren können verschiedene Arten von Mauerwerk abgedichtet werden. Größere Hohlräume und Lufträume bei mehrschichtigem Wandaufbau werden vorab mit einem auf das Mauerwerk abgestimmten Zement verfüllt.

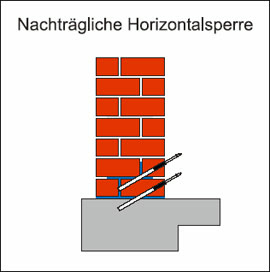

Horizontalsperre

Gegen kapillar aufsteigendes Wasser im Mauerwerksquerschnitt muss eine nachträgliche

Horizontalsperre eingebracht werden.

Gegen kapillar aufsteigendes Wasser im Mauerwerksquerschnitt muss eine nachträgliche

Horizontalsperre eingebracht werden.

Mechanische Verfahren wie Mauerwerksaustausch, Mauersägeverfahren oder das Einstemmen von Edelstahlblechen sind oft mit hohem technischem Aufwand verbunden und können zu weiteren Rissbildungen führen.

Die nachträgliche Horizontalsperre durch Druckinjektion stellt in vielen Fällen eine flexiblere Alternative dar, die auch bei einseitig erdberührten Bauteilen oder bei nicht durchgängigen Mörtelfugen erstellt werden kann.

Dazu wird das Mauerwerk in engem Abstand ein oder zweireihig angebohrt. Die Injektionskanäle

durchkreuzen dabei sowohl die Mauersteine als auch die stärker Wasser ziehenden Stoß-

Durch eine Injektion in mehreren Stufen kann diese Eigenschaft des Mauerwerkes genutzt werden, um auch die kleinsten Kapillaren im Gefüge zu füllen.

Die so erzeugte Injektionsebene stellt eine dauerhafte Horizontalsperre dar und verhindert das weitere Aufsteigen von Wasser im Bauteil.

Die Ausführung orientiert sich an den gültigen WTA -

Baukörpervergelung

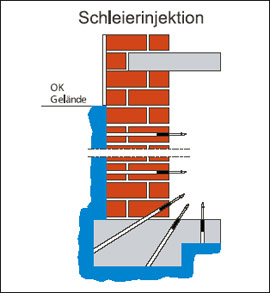

Dringt Wasser im erdberührten Mauerwerk flächig von der Seite der Bauteile ein, dann muss eine Vertikalsperre saniert oder neu ausgebildet werden.

Klassische Verfahren hierzu sind Bitumenabdichtungen oder Abdichtungen mit Abdichtungsbahnen.

Hierzu muss das Mauerwerk jedoch von außen vollständig freigelegt werden. In Bereichen,

in den en dies nicht oder nur mit großem Aufwand möglich ist, kann eine Schleiervergelung

von der Innenseite des Gebäudes durchgeführt werden. Größere Fehlstellen im (Naturstein-

en dies nicht oder nur mit großem Aufwand möglich ist, kann eine Schleiervergelung

von der Innenseite des Gebäudes durchgeführt werden. Größere Fehlstellen im (Naturstein-

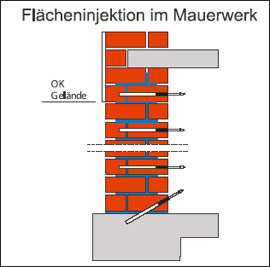

In diesen Fällen kann eine dauerhafte Abdichtung durch Baukörpervergelung erreicht werden, indem die Poren und Hohlräume mit Injektionsstoffen gefüllt werden. Im Gegensatz zur Wirkungsweise einer Horizontalsperre durch Druckinjektion muss hierbei nicht nur die kapillare Saugwirkung unterbunden werden. Vielmehr muss durch Verstopfung der Poren eine Sperrschicht gegen von außen drückendes Wasser erzeugt werden. Durch flächige Druckinjektion wird das Bauteil dabei selbst zum Abdichtungselement.

Um Fehlstellen in der Sperrschicht zu vermeiden, muss das Injektionsraster dem Ausbreitverhalten des Dichtstoffes im Bauteil genau angepasst werden. Die Bohrkanäle werden schräg durch das Mauerwerk geführt, so dass sie möglichst mehrere Fugen kreuzen und sich das Material optimal ausbreiten kann. Der Injektionsdruck ist sorgfältig auf das jeweilige Bauteil abzustimmen, um die weitere Rissbildung zu vermeiden. Das Abdichtungsmaterial muss auf den Baustoff abgestimmt werden, um nachträgliche Reaktionen zu vermeiden